VERBANIA – 9-6-2025 --

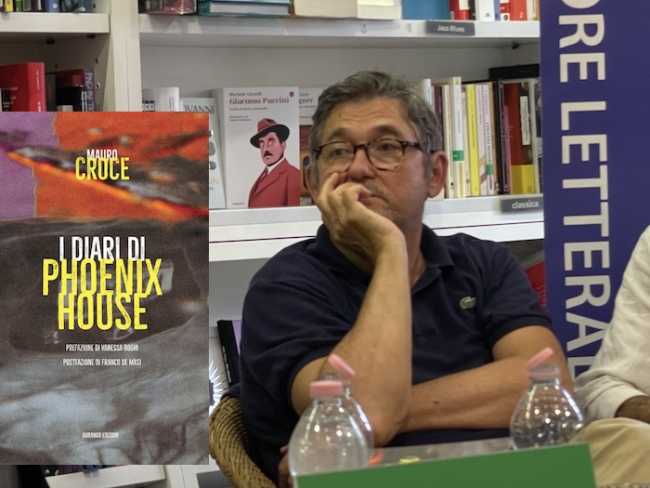

“Per carità, non sono uno scrittore” – sobbalza Mauro Croce al sentir accostare la parola letteratura alla sua ultima creatura. Un libro fatto di analisi, realtà e di nessuna costruzione letteraria. Eppure I diari di Phoenix House alla letteratura va parecchio vicino. Innanzitutto perché è racconto. Rigore scientifico, sì, ma anche storie e sangue. Vicenda di dolore, disfacimento e rinascita (sperata). Gli ingredienti di un romanzo ci sono tutti, tranne l’invenzione, ma qui è la vita a farsi racconto. Che a volte è anche meglio.

Una comunità terapeutica per la cura delle dipendenze che finì per diventare modello mondiale, luogo quasi mitico al quale una consistente branca dei trattamenti per le tossicodipendenze si è ispirata – e ancora si ispira. Questa era la Phoenix House di Londra. Siamo nel pieno degli anni ’70, ed è qui che un giovane psicologo, con l’ambizione mai del tutto archiviata di diventare musicista, s’infiltra per sei settimane. Sei settimane vissute da “tossico”. Quarantadue giorni condividendo con altri – questi sì, tossici veri – la complicata quotidianità delle cure.

Cure. Il termine suona impreciso. Difficile trovare il senso della cura tra vessazioni, castighi, annichilimento, dove, nonostante un nome che oggi sembra uscito da un libro di Harry Potter alla “casa della Fenice” non si fanno sconti. Obbligatoriamente si diventa cenere per poi rinascere, come impone il mito. Ma a fare da contraltare ci sono le speranze, e soprattutto la solidarietà dei disperati. Quella che fa piangere anche al ricordo. È in questo club esclusivo del dolore che lo psicologo d’adzione verbanese (che intanto ha avuto una brillante carriera accademica e professionale) torna idealmente dopo oltre 40 anni, ripescando e dando alle stampe quel diario che, all’epoca, diventò la sua tesi di dottorato.

Un ritratto storico degli anni ’70, per un racconto che attraversando un’umanità “perduta” alla società di allora, ci fa guardare all’oggi. A quello che è cambiato in questi decenni. A quelle risposte alla sofferenza che l’Italia ha variamente trattato, variamente accolto o bistrattato. Quello che è cambiato e quello che non riesce a cambiare, come l’eterna semplificazione nell’attribuire colpe rispetto a devianze e dipendenze, passando di volta in volta a colpevolizzare l’individuo, la società, la famiglia, la biologia. Verità parziali, comode e inutili. E poi il tema sempre contemporaneo delle dipendenze, che col tempo cambiano d’abito, solo di abito.

Non un’intervista ma una lunga chiacchierata con questo professore col senso dell’ironia. Ecco un’altra delle chiavi che Mauro Croce adopera per sfiorare il profondo di ciascuno. E sì, c’è anche questo nella sua scrittura “pudicamente letteraria”. Ed infine un sottofondo musicale che ci riporta direttamente all’epoca d’oro del rock, attraverso il Qr code che dalle pagine di “Phoenix house” rimanda all’ascolto delle colonne sonore del tempo. Giganti della musica che hanno segnato un tempo, forse un intero secolo.

Siamo negli anni 70, che cominciano con lo scioglimento dei Beatles, sfociano negli anni di Piombo con l’arrivo dell’eroina e aprono le porte all’AIDS che all’inizio del decennio successivo farà il suo grande ingresso in scena. Che cos’è che non ha funzionato?

MC - Parlo in termini biografici non in termini storici. Sono della generazione che è nata negli anni 50, generazione fortunata. I nostri genitori avevano fatto la guerra, avevano conosciuto il fascismo, la dittatura, la fame, la povertà. Invece noi eravamo i figli del boom economico, quindi Beatles, la promessa di un mondo migliore, di un mondo bello, fatto di musica, di suoni, di colori, di utopie, e della sensazione, che si rivelerà una tragedia, di poter cambiare il mondo e la società. Ad un certo punto però gli anni 70 invece hanno cominciato a rappresentarci l’altra faccia della realtà. Non voglio farla lunga, a un certo punto arriva all’eroina. Guccini in Eskimo, lo racconta bene “quell’erba ci cresceva tutto intorno”. Intendeva dire le droghe, l’interesse verso le droghe, la curiosità verso le droghe. Perché nei vinili dei Beatles non c’era solo una musica straordinaria, nei vinili della musica di quegli anni non c’erano solo delle note straordinarie, ma c’era anche un interesse, una citazione, un’allusione verso queste sostanze che si diceva stimolassero la creatività, stimolassero la relazionalità, stimolassero l’introspezione.

Ma con l’arrivo dell’eroina cambierà tutto. L’eroina cambierà le relazioni tra le persone, zittirà movimenti, situazioni, sogni, collettività e individualizzerà tutto. L’eroina troverà una società italiana del tutto impreparata all’idea delle sostanze, l’Italia non era pronta all’idea delle sostanze, le culture italiane che poi sono quella cattolica, quella socialista non le contemplavano.

Arriva un tifone…

MC – Arriva l’eroina e trova del tutto impreparata la realtà italiana e le istituzioni. Cominciano a manifestarsi i primi morti, nelle prime pagine dei giornali ecco i ragazzi che muoiono di overdose e non c’è risposta.

Togliamoci il pensiero. Possiamo dire che la cultura underground, la ribellione, la ricerca interiore, abbiano favorito l’approccio alle sostanze? Un approccio forse ingenuo.

MC – Fino a un certo punto, perché era molto presente in quella cultura la distinzione tra sostanze considerate per così dire socializzanti e sostanze dure.

L’approccio quindi non era così troppo ingenuo, c’era consapevolezza, una ricerca intorno a queste sostanze. Il problema è che quando arrivò l’eroina sbaragliò tutto”.

Quegli anni aprirono scenari incredibili: furono anni luminosi e infernali assieme.

MC – È stata l’epoca delle grandi riforme sociali, grandi leggi bellissime in Italia, invidiate, la legge 180, la legge Basaglia, invidiata in tutto il mondo; la legge di riforma sanitaria con l’istituzione del servizio sanitario nazionale, il divorzio, la legge di riforma penitenziaria. Accadde tutto negli anni Settanta e io lo descrivo un po’ nel libro quando parlo della mia esperienza con i matti. Sono gli anni della solidarietà, c’era solidarietà verso il diverso, il fragile, il povero, la persona che aveva dei problemi. Questa non è più l’epoca della solidarietà, è l’epoca della punizione.

Ma allora si cominciò a fare i conti con le tossicodipendenze…

MC – Le leggi dell’epoca erano del tutto inadeguate ad affrontare questi problemi, e anche la mentalità diffusa lo era. Questi ragazzi, che avevano iniziato a fare uso di sostanze per le ragioni più sbagliate o forse senza alcuna ragione precisa, non potevano nemmeno rivolgersi a un servizio o a un medico. La legge, infatti, prevedeva che il medico dovesse avvisare l’autorità giudiziaria, poiché venivano considerati alla stregua di criminali. In questo contesto nacquero importanti iniziative dal basso: un esempio su tutti è quello di Luigi Ciotti, che a Torino allestì una tenda in piazza per sensibilizzare l’opinione pubblica..."

Parliamo della tua esperienza alla Phoenix House. Scegli di aderire ad un programma di sei settimane costruito per psicologi, un’immersione totale nel problema.

MC – Sei settimane intensissime nelle quali praticamente ma anche metaforicamente ma anche internamente mi sono spogliato e ho vissuto intensamente le sei settimane insieme a questi ragazzi, dormendo, mangiando, passando tutta la giornata, piangendo, ridendo, giocando, ballando e litigando ed esplorando con questi ragazzi tossicomani H24. Quindi è stata un’esperienza intensissima per me. Da questa comunità però prendo anche le distanze, ne osservo i rischi, le perversioni, le problematicità che può presentare, non posso però nascondere che per me sia stata un’esperienza importante, formativa, che mi ha permesso di non nascondermi e di vedere in faccia tante questioni.

Ne sei uscito cambiato?

MC – Beh sì, direi di sì. Non ti nascondi, non puoi tanto imboscarti e portare una maschera diversa.

Molte comunità italiane poi si sono ispirate a questo modello, il modello “bruciare prima e poi rinascere”, come la Fenice. Ma hanno funzionato?

MC – È una domanda difficilissima. Innanzitutto queste comunità si basavano su una premessa, cioè che tu devi toccare il fondo e che solo toccando il fondo puoi rinascere. Questa è una premessa che ha creato molti problemi, perché molte persone toccavano il fondo, ma quando erano in fondo raschiavano ancora più giù. Quindi quello di tagliare i ponti, invece di venirti incontro, aiutarti, cercare di capire, valutare… No, devi toccare il fondo e poi devi chiedere aiuto e rinascere. Questo è un meccanismo che ha lasciato molti problemi.

E la questione del metadone?

MC - Il metadone è questa sostanza che sostituisce l'eroina e quindi permette ai consumatori di eroina di non essere tutti i giorni in preda ai meccanismi e ai tempi del mercato nero. Svegliandosi la mattina per andare alla ricerca della sostanza, e prima alla ricerca del denaro per poter comprare la sostanza. Il metadone è stato molto discusso, è una sostanza che permette ai consumatori di eroina di tirare per un po’ il fiato. Ma è osteggiato da molte comunità, perché in un certo senso è collusione, e l’accusa è di mantenere le persone in una situazione di uso di sostanza.

Oggi coesistono questi due approcci diversi?

MC – Sì, la premessa è che non tutte le comunità si rifanno a questo modello. Ci sono comunità che hanno modelli del tutto diversi, comunità di vita, di accoglienza.

In occasione della presentazione dei “Diari di Phoenix House” a Verbania mi ha molto impressionato un tuo intervento. Ad un certo punto hai riportato l’elenco delle colpe: è colpa dell’individuo, è colpa della società…

MC - Tra i motivi per cui ho pubblicato c'è anche il fatto che manca una lettura storica delle tossicodipendenze in Italia, per cui andiamo avanti per errori che si sovrappongono. C'è stata una prima epoca nella quale "se la sono cercata devono pagare" e la punizione è l'unica soluzione. La colpevolizzazione. Poi c'è stata un'epoca nella quale era colpa della società, tutti assolti… è colpa della società. In realtà c'è una responsabilità del soggetto e dobbiamo riconoscerla e metterlo di fronte alle sue responsabilità. Ma c'è pure una responsabilità della società: le diseguaglianze sociali, il vivere in determinati quartieri, con famiglie malmesse, problematiche, sono fattori che favoriscono certi rischi. Poi qualcuno ha detto: “È colpa dell'educazione”, quindi bisognava trovare luoghi dove veramente fare educazione. Ed ecco che nascono comunità che, guarda caso, avevano dei leader potenti, sempre maschi. Oppure la famiglia, la colpa di tutto è la famiglia. Adesso il passaggio attuale è quello del cervello: gran parte delle ricerche sono sulle neuroscienze, il colpevole è il cervello e quindi la biologia. Tutto vero, noi siamo fatti anche di biologia ma ci sono anche le altre cose: l'influenza del gruppo, le diseguaglianze sociali, le scelte dell'individuo, le alternative… Va considerato tutto.

Oggi di eroina non si parla più, anche se è presente, però le dipendenze si sono evolute: psicofarmaci, gioco, pornografia, social media... Il disagio si è evoluto? C'è un darwinismo anche del disagio?

MC - La mia generazione, da questo punto di vista, è stata pioniera. Io sono uscito dall'università, mi sono occupato di questi problemi, ma nessuno mi aveva insegnato cosa fare, che libri leggere, niente sapevamo. Ci siamo dovuti costruire una teoria, dei modelli, che erano quelli di una sostanza esterna, diabolica, che entra nel tuo corpo. L'eroina ci ha costruiti professionalmente. Scoprire invece che ci sono altre forme di dipendenza, altrettanto rischiose, come il gioco d'azzardo, non più da sostanze, è un cambiamento anche epistemologico. Concettualmente è diversissimo, perché non è più semplicemente evitare che le persone incontrino l'eroina, ma nel caso del gioco d'azzardo, nel caso di internet, nel caso delle relazioni, la love addiction, la dipendenza da relazioni affettive... il rischio di dipendenza non è più là, in quel luogo, ma attraversa ognuno di noi. E questo è sconvolgente.

Come è cambiato il disagio rispetto ad allora?

Sul disagio, diciamo che allora era urlato, l'eroina era un urlo di disperazione, di rabbia, di angoscia, di violenza. Adesso è un disagio più soffuso, più nascosto, più impenetrabile. Allora si andava in strada e si spaccava tutto, adesso si sta chiusi in casa, i ragazzi di oggi non escono di casa. Prima si vedeva. Adesso l'immagine è diversa.

Torniamo al diario, che oggi è un documento prezioso. Sono passati 40 anni, cosa rivedi di te in quelle pagine?

Ho deciso di pubblicare questo diario, che era scritto già da 40 anni, a seguito del documentario di Netflix su San Patrignano, nel quale sono stato invitato ad alcuni dibattiti. A un certo punto ho raccontato un'esperienza, non più una teoria, ma se parlo di comunità è perché ci sono vissuto e ne ho fatto anche un diario, che poi è stata la mia area di specialità.

Cosa ritrovi di te in quel Mauro di 40 anni fa?

Credo e spero di avere la stessa curiosità di allora rispetto ai fatti e del cacciarmi dentro ai fatti. Credo di essere più una persona di azione che di pensiero, quindi mi incuriosiscono molto le novità. Infatti mi sto interessando da anni di gioco d'azzardo, mi sto interessando di nuove dipendenze, di nuove forme di dipendenza. Credo, rispetto al ragazzino di allora, di essere sempre molto interessato a cose nuove da esplorare. Forse c'è in me un'inquietudine rispetto alla routine, e quindi una ricerca. Purtroppo ho abbandonato completamente i miei sogni di diventare musicista, che allora segretamente coltivavo, ma la musica non l'ho persa. Nel frattempo, in questa mia ricerca ho avuto questo grande innamoramento per l'America Latina: sono stato in America Latina, tornato in America Latina, lavorato in America Latina, scritto libri sull'America Latina, coltivato amicizie e ricerche in America Latina.

Vogliamo dare un messaggio ai genitori, giovani, amici, persone che si trovano a confrontarsi oggi con una dipendenza? … Ma poi non siamo tutti un po' dipendenti da qualcosa?

No, non siamo tutti dipendenti in senso patologico. C'è una dipendenza sana: siamo dipendenti da tante cose, dall'aria che respiriamo, da certe relazioni familiari, amicali. Non possiamo criminalizzare la dipendenza. Nasciamo noi esseri umani completamente dipendenti dalla mamma, dal mondo, o da chi la può sostituire.

Non è un caso che negli studi, nella letteratura scientifica, io all'università non insegno più psicologia delle dipendenze, ma insegno psicologia delle addiction, perché il termine che viene usato è addiction. Questo non per fare un anglicismo: addiction deriva dal latino addictus, e l'addictus era colui che a causa del proprio comportamento, nasceva libero, ma si rendeva schiavo, perché contraeva debiti e quindi diventava schiavo del creditore.

Possiamo dire che siamo tutti un po’ a rischio addiction

C’è qualcosa che attraversa ognuno di noi, come la possibilità di sviluppare problemi di dipendenza anche semplicemente dal computer... Esiste un catalogo corposissimo, il mercato ha ampliato moltissimo l'offerta delle possibili dipendenze. L'eroina era monotematica rispetto ad alcuni soggetti. Ora per divertirsi, per rilassarsi, per provare determinate emozioni, per produrre determinate performance abbiamo sviluppato un'offerta molto più ampia. Ma possiamo dire, per concludere, che se all’aspetto appaiono meno feroci della dipendenza da eroina, molte non sono meno subdole.

E così il prof comincia a leggere qualcosa dal cellulare, è una lunga lista realizzata assieme ad alcuni colleghi delle nuove dipendenze: dalle serie tv (sì si può essere dipendenti anche da Netflix) alla chirurgia estetica, allo shopping online è un florilegio di insospettabili catene. Sarà il caso di cominciare a pensarci.

Antonella Durazzo

Mauro Croce, psicologo, psicoterapeuta e criminologo. Ha lavorato nei servizi pubblici per le dipendenze facendo anche parte della Consulta degli esperti e degli operatori delle tossicodipendenze del ministero della Solidarietà Sociale. È stato formatore in Algeria per conto del Consiglio d’Europa. È docente di “Psicologia della Addiction” alla Università della Valle d’Aosta ed insegna alla Supsi di Lugano. Ha pubblicato numerose opere sia in Italia che all’estero.